脑中风、严重创伤等导致的中枢损伤可造成上肢残障,由于神经组织的不可再生性,病人康复效果有限,尤其是上肢的康复更是困难,手臂基本失去功能,抓取物品成为了这类病人的一种奢望。肢体功能的重建也一直是世界级医学难题。

日前,江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)骨科专家团队成功进行一例改良后的颈后路椎管内硬膜外健侧颈7神经移位技术临床试验,为受试偏瘫患者明显恢复了上肢功能,这为进一步临床推广带来新的曙光。

车祸致瘫 患者赴苏寻找康复希望

来自河南的赵先生今年31岁,在2021年8月遭遇不幸车祸,导致自己“创伤性颅内血肿、右侧基底节-颞叶出血、蛛网膜下腔出血、不完全性偏瘫”,于当地医院保守治疗后出院。但患者仍然左侧肢体活动受限,左侧身体感觉减退,这种情况持续了半年有余。而正值青壮年的赵先生是家中的顶梁柱,有两个年幼的孩子需要抚养。丧失劳动能力对赵先生及其家庭来说都是巨大的打击。为了寻求治疗希望,赵先生一家人多方打听,来到江苏省人民医院求医。

该院康复医学中心王彤教授团队对赵先生进行了详细的检查,患者左侧整条手臂高度僵硬,手腕不能旋转,五指呈弯曲状无握物力,基本失去了手臂的正常功能,极大影响了生活质量。

按照以往经验,此种类型的患者通常选择直接接受康复训练。骨科主任医师曹晓建教授在得知病人的情况后,与康复医学中心医生探讨了为他手术的可能性。在骨科殷国勇主任及全科室的大力支持下,在与患者充分沟通并取得知情同意后,曹晓建教授决定采用他首创的改良术式—“颈后路椎管内硬膜外健侧颈7神经移位”技术,并结合他的病情制定了术后康复训练的方案,尽可能地使患者最大化获益。

给瘫痪手重新“分配”大脑 新技术仍不够完美

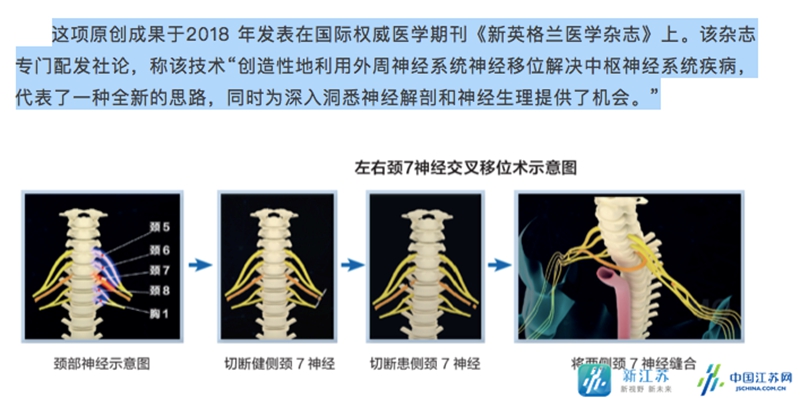

曹晓建教授表示,“健侧颈7移位术”是我国的原创技术,且在全球医学界处于领先地位。这项技术开创性的将受到外伤的一侧大脑与瘫痪手之间的颈7神经分离并进行重新“分配”,将功能完好的一侧大脑与瘫痪手之间的神经相连,实现手部功能恢复。曹晓建表示,相当于重新在瘫痪手和健侧大脑之间修一条“新路”,让健康一侧的大脑同时控制两只手。但原有的颈前路手术方法,一是手术创伤大、风险高,需穿过多个重要器官,手术风险大;二是颈7神经采用外膜吻合,不能实现神经运动纤维与感觉纤维的精确吻合,神经纤维的连接效率降低,影响神经功能恢复。

(原颈前路颈7移位术)

江苏医生改良方案 让术式精准升级创伤降低

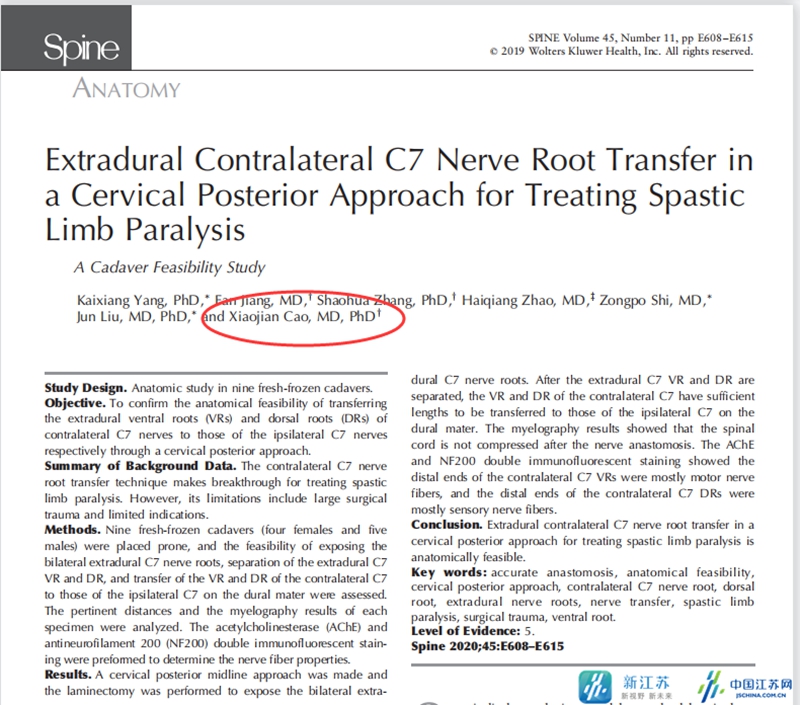

曹晓建团队经过多年的艰苦探索,在解剖上发现了从背根神经节处打开外膜,可以精确分离出脊神经前后根,这样就可以实现神经运动纤维与感觉纤维的精确吻合,曹晓建教授团队将这个重要发现用于颈7神经移位治疗偏瘫手术中,改良了原有“颈前路健侧颈7移位术”术式,在较小手术创伤前提下在颈后路硬膜外精准分离颈7神经前后根,实现神经运动纤维与感觉纤维的精确吻合,提高神经再生效率,从而更好地建立健侧大脑与患肢的联系。2020 年,该研究论文发表在国际著名的期刊《Spine》杂志上,该新途径被同行认为在治疗痉挛性偏瘫方面具有巨大的临床应用潜力。

(曹晓建团队改良颈7移位术)

经过反复研讨与论证,该项研究已经通过了伦理委员会审议,进入临床试验阶段。曹晓建表示,这有点类似于电线线路,只有将火线零线地线正确对接,才能实现电力安全输送,如果接错了,引发的安全问题会非常严重。

2月25日,曹晓建带领章少华、余利鹏等团队成员为赵先生成功完成了此临床试验,术后肌张力较术前显著降低,手部功能显著恢复,僵硬的腕关节和手指变得灵活了,甚至可以握住手机,随着神经的生长,赵先生的情况将进一步好转。这例手术的成功,也标志着该技术在未来临床推广打下了实践基础。

今天,恢复良好的赵先生转至康复病区继续接受康复训练,临行前,他与家属带来一面锦旗赠予曹晓建团队,并表示感谢医务人员,今后会加紧训练,牢牢“握住”康复希望。

新江苏·中国江苏网记者 孙骏 实习记者 顾言午

通讯员 侯雨萌 刘艺