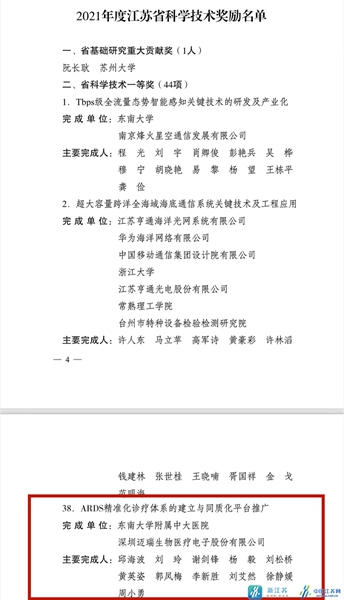

新江苏·中国江苏网讯 (记者 孙骏 实习记者 顾言午 通讯员 程守勤)近日,江苏省人民政府印发《省政府关于2021年度江苏省科学技术奖励的决定》,正式公布2021年度江苏省科学技术奖评奖结果。东南大学副校长、东南大学附属中大医院重症医学科主任医师邱海波教授牵头的“急性呼吸窘迫综合征(ARDS)精准化诊疗体系的建立与同质化平台推广”项目荣获2021年度江苏省科学技术一等奖。

急性呼吸窘迫综合征严重威胁大众健康,我国每年新增此类患者超过72万,病死率高达40%,死亡近 30 万人。席卷全球的新型冠状病毒肺炎有17%至29%的患者发展成 ARDS,因ARDS导致的病死率可高达60%。ARDS患者异质性大,不同患者对治疗的反应性也存在很大差异,导致难以形成普适化的 ARDS 治疗规范,是临床面临的重大挑战。针对 ARDS 进行早期预警、实施精准化诊疗并在不同地域间同质化推广,是有效降低ARDS的发病率和病死率的关键所在。

项目组成员、中大医院重症医学科副主任刘玲教授介绍,中大医院一直致力于ARDS 精准化的诊疗体系的建立和同质化推广,取得了多项创新成果:

构建病因及表型导向的ARDS精准化诊疗体系。项目组率先探明我国ARDS诊疗现状,创建了病毒感染导致的ARDS精准化诊疗流程,全面揭示了H7N9患者的临床特点,为H7N9的诊疗提供了精准化的治疗方案;针对新冠患者的疾病发展隐匿,在全球首次提出“沉默性低氧血症”的概念。主导或参与制定新冠肺炎第二版至第九版诊疗方案和药物治疗建议,在全球首次提出了清醒俯卧位的理念,形成了系统的病毒感染导致ARDS精准化诊疗策略,极大地改善了新冠肺炎患者的预后,为战胜新冠疫情做出了巨大贡献;建立了通过ARDS表型指导精准化治疗的新方法。

构建呼吸力学及可视化影像导向的ARDS精准化呼吸支持治疗体系。项目组提出了基于呼吸力学的ARDS精准化肺保护性通气策略,通过床旁监测患者的呼吸力学特征、实时的可视化影像学特征,构建了ARDS精准化呼吸支持治疗体系,极大地改善了ARDS肺保护性通气策略实施的有效性。

创新型机械通气技术的开发及在呼吸衰竭患者中的转化应用。在国内外首次创新性开发了神经触发的压力支持通气模式及呼气期膈肌电活动导向的神经调节辅助通气;创新机械通气辅助水平设置的评估方法,在国内外首先报道通过人机贡献指数可以准确地评估机械通气辅助水平;在国内外率先通过检测神经通气效能和神经机械效能,反应膈肌在单位呼吸驱动下的收缩能力并导撤机,建立了床旁客观评估膈肌功能的新方法;建立神经调节辅助通气及智能撤机在困难撤机患者中应用的新模式,获得多项发明专利,并将上述成果应用于临床。

项目组成员、中大医院重症医学科主任助理谢剑锋副主任医师介绍,研究团队创建了区域ARDS体外生命支持中心并制定规范化流程。创建了区域 ARDS 体外生命支持中心并辐射周边,实现 ECMO生命支持下远程转运患者上百例,患者存活出院率达到国际先进水平,技术改进获批两项新型实用专利;制定 ARDS 患者体外生命支持规范流程,并通过规范化专项培训等方式广泛推广应用。

创建ARDS早期预警体系及同质化诊疗推广平台。创建重症医学快速反应小组及 ARDS 高危患者早期预警体系,实现重症医学早期介入。基于重症临床信息系统构建 ARDS 临床数据库,通过信息化整合为 ARDS 患者提供个体化临床决策支持;创建 Tele-ICU 实现重症患者远程管理及决策支持,建立 ARDS 精准诊疗的同质化推广平台。

项目组成员、中大医院重症医学科主任杨毅教授指出,研究团队围绕ARDS精准化诊疗体系的建立与同质化平台推广,形成了系列有科学及临床价值的发现与技术创新,提高了我国在ARDS领域的学术影响和地位。先后发表论文100余篇,获批专利和软件著作权20余项,成果的推广从整体上提升了我国ARDS精准化诊疗水平,社会效益显著。

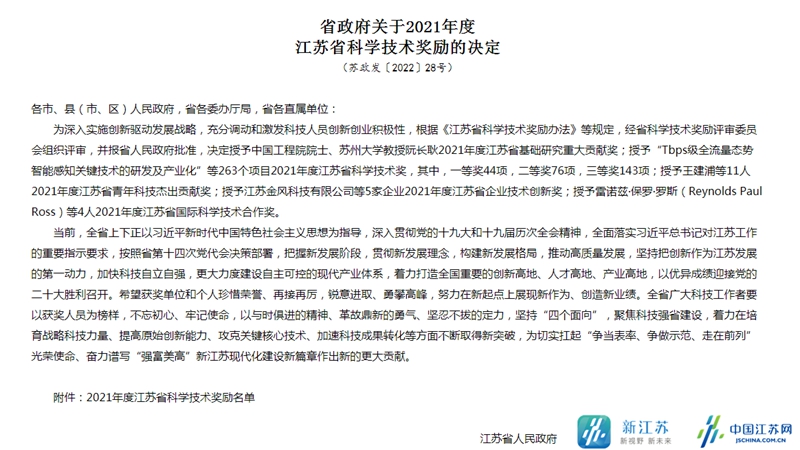

据悉,江苏省科学技术奖由江苏省人民政府设立,用于奖励在本省科学技术活动中做出突出贡献的个人和单位,奖种主要包括:科学技术突出贡献奖,基础研究重大贡献奖,科学技术一等奖、二等奖、三等奖,青年科技杰出贡献奖,企业技术创新奖,国际科学技术合作奖等。其中,一等奖项目每年不超过45项;青年科技杰出贡献奖每两年评审一次,每次奖励人数10人左右;国际科学技术合作奖每年不超过10人。