无影灯下,南京同仁医院党委书记、院长杨庆松的指尖在显微镜前稳定而精准地移动,像一位在方寸之地运筹帷幄的指挥官。显示屏上,错综复杂的眼底血管网在他眼中清晰可辨——每一处微小的出血点、每一个隐匿的视网膜裂孔都逃不过他的审视。

“这台手术的关键在于处理这些增殖膜。”他低声对助手说,手中的玻切头沿着视网膜表面游走,动作轻得仿佛在触碰蝴蝶的翅膀,“要像拆解一团纠缠的丝线,既要有耐心,又要有分寸。”

正午的阳光渐渐西斜,手术室的电子钟显示已是下午三点。巡回护士轻轻为他拭去额头的汗珠,这样的持久战在复杂眼底手术中并不罕见。“在眼底外科,每台手术都是独特的挑战”,术后他摘下口罩,眼底还残留着手术时的专注,“特别是遇到网膜前大量增殖膜牵拉网脱的病例,就像在解一道精密的立体拼图。”

话音刚落,值班医生的电话就打到了手术室:“杨院长,工地坠落伤,眼球破裂!”他立即起身回复:“我马上到。”这个转身,又将开启一场与时间的赛跑。

先锋本色:医者仁心的双重使命

6月14日,一位26年前接受过抗青光眼手术的患者因左眼滤过泡破溃导致眼内炎紧急入院。眼内炎——这个被称为“眼科灾难”的急症正在患者眼内快速进展。当值班医生发现静脉抗生素和局部用药已无法控制感染进展时,我院眼底病权威杨庆松院长正在从南京前往北京参加学术会议的高铁上。

“必须立即手术!”但现实困境摆在眼前,杨院长次日才能返宁,其他医院最快也要等到周一。就在患者辗转求医无果返院时,一通电话改变了结局。接到眼科李思珍主任的紧急汇报,高铁上的杨院长没有丝毫犹豫:“先控制感染,我立刻返程!”

那一夜,眼科团队争分夺秒为患者进行了玻璃体腔注药等急诊处理;而500公里外,刚下车的杨院长已调转方向星夜返宁。次日清晨,面对严重水肿的角膜和模糊不清的眼底,他凭借数千台手术积累的经验,在麻醉科配合下完成了这场高难度急诊手术。

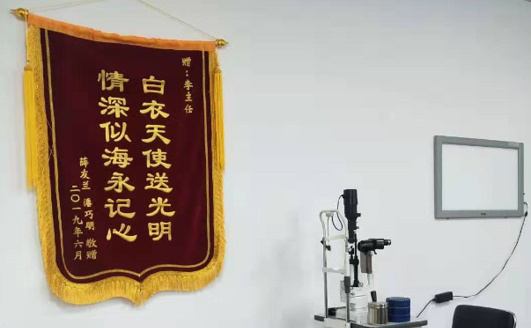

20天后,当患者颤抖着双手展开那面“医德医术 皆为一流”的锦旗时,杨院长只是轻抚手术显微镜说:“医生的字典里,从来没有‘等’这个字。”这场跨越双城的生命接力,不仅保住了患者的眼球,更诠释了何为医者仁心的重量。

技术攻坚显担当:一场“非常规”的光明保卫战

当强直性脊柱炎患者孙大爷被推进手术室时,南京同仁医院眼科团队面临着一道前所未有的难题——患者僵直的颈椎和腰椎让他无法平卧,而传统的视网膜脱离手术却必须在仰卧位下完成。显微镜的灯光照在孙大爷变形的关节上,仿佛在无声地宣告:这是一场几乎不可能完成的手术。

“如果不做手术,患者将永远失去光明。”杨庆松院长的话掷地有声。面对这一特殊病例,他立即组织多学科会诊。麻醉科鞠学军主任尝试了各种插管角度,最终摇了摇头:“患者气管变形太严重,全麻风险极高。”手术室陷入短暂的沉默,直到杨院长果断拍板:“那就局麻!”

手术台上,护士闫玲莉和团队创造性地采用“倒挂金钩”体位,用软垫和绷带将患者固定成特殊角度。无影灯下,杨院长的手稳如磐石——没有全麻的肌肉松弛,患者每一次无意识的颤动都被他精准化解;面对严重受限的操作空间,他改良了器械入路,在方寸之间完成了玻璃体切除、视网膜复位等关键步骤。当最后一道激光封堵住视网膜裂孔时,监护仪显示手术时间比常规缩短了三分之一。

“技术创新的意义,就是要为特殊患者打开希望之门。”术后查房时,杨庆松院长轻轻揭开孙大爷眼上的纱布。老人颤抖的手抓住医生的白大褂,泪水划过皱纹:“看见了,我又看见了……”这场突破常规的手术,不仅保住了患者的视力,更诠释了医者生命至上的担当。如今,该创新体位方案已被整理成标准化流程,将为更多特殊体质患者带来光明。

薪火相传:红色基因的“传帮带”

在南京同仁医院眼科,团队建设不是一句空话,而是融入血脉的传承。杨庆松院长将科室打造成四大支柱并驾齐驱的专业团队——眼底病学组、青光眼与白内障学组、泪道与眼眶病学组、斜视与角膜病学组各展所长,又紧密协作。

“我不会做一台不该做的手术。”这是杨院长常挂在嘴边的话。在他的带领下,科室形成了严谨的学术氛围。每周四的疑难病例讨论会上,从资深专家到年轻医生都要接受“灵魂拷问”;每月一次的“手术复盘”中,连缝合手法都要反复推敲。

人才梯队建设更是杨院长的用心所在。他推行“1+X”导师制,要求每位高年资医生必须带教2-3名青年医师。在泪道与眼眶病学组杨晓冬医生的办公桌上,至今保留着杨院长批改的一份手术方案,上面密密麻麻的红笔批注见证着传承的力量。如今,科室80后骨干已能独当一面,90后新秀也开始崭露头角。

从亚专科建设到手术标准制定,从晨间查房到深夜急诊,这支团队用行动诠释着传帮带的真谛——不仅要传递技术,更要传承医者的初心与担当。正如科室文化墙上那句醒目的标语:“让每一束目光,都能遇见光明”。

薪火相传:红色基因的“传帮带”

傍晚七点手术室仍然灯火通明,眼底病学组傅敏医生正在为一位玻璃体积血患者手术,杨庆松院长站在她身旁,目光专注而温和,“清除积血就像是摸着石头过河”,他轻声指导,“既要彻底清理,又要像保护灯塔一样守护好视网膜。”在他的鼓励下,傅敏医生稳稳操作玻切头,完成了这台精细的手术。这样的场景,在南京同仁医院眼科已成常态。

在年轻医生眼中,杨院长既是严师又是慈父。泪道与眼眶病学组的杨晓冬医生至今记得,当年作为教学秘书时,杨院长手把手教他画眼底手术图谱。“杨院长总说,好医生要‘手上有技术,心里有温度’。”如今,这份温度仍在延续——门诊遇到疑难病例,他总会第一时间赶来会诊;看到经济困难的患者,他默默在处方单上写下“减免”二字;即便在开会,收到科室求助信息也会立即回复。

“党员专家不仅要自己发光,更要让更多人成为光源。”杨庆松院长的办公桌上,放着一本带教笔记,扉页写着他的育人理念:传技术,更传医德;帮成长,更帮思想;带业务,更带作风。在这位双肩挑院长的引领下,一支支技术精湛、医德高尚的眼科团队正在茁壮成长,将光明与希望传递给了更多的患者。

七月的阳光穿过诊室的玻璃,在党徽上洒下璀璨的金辉。每一面锦旗背后,都是共产党员杨庆松院长带领团队用仁心仁术书写的生命答卷。无影灯下,柳叶刀尖跃动着红色基因的传承,党旗见证着这群光明使者以精湛医术践行初心使命。

通讯员 韩亦念