每年的4月20日是“世界痛风日”,也叫“全民关注痛风日”,今年的主题是“数字改变痛风”。

据了解,我国高尿酸血症患者超过1.8亿,痛风患者数千万,且越来越呈年轻化趋势。江苏省中西医结合医院风湿免疫科副主任中医师许超表示,“痛风已不再是中老年‘专属病’,门诊中40岁以下患者占比逐年攀升,这与大家的饮食高嘌呤化、久坐少动等生活、工作方式密切相关。”

痛风会引起哪些危害,又会诱发哪些其他疾病呢?许超副主任医师介绍,该病最典型的症状就是反复发作的关节肿痛,严重影响患者的日常生活和工作,时间久了还可能导致关节畸形,活动受限。

“除了关节肿痛外,痛风的危害还有很多。随着病程的延长,可能导致多个内脏器官损害。”许超说,“有一部分痛风患者会出现肾脏损害,表现为尿酸性肾结石、慢性间质性肾炎,甚至肾功能不全;还有一部分痛风患者出现多种代谢综合征,如肥胖、高血糖、高血脂等;此外,长期的尿酸升高与心血管疾病密切相关,可能增加冠心病、高血压、心力衰竭等心血管疾病的风险,还可能因动脉硬化等血管问题而增加脑血管疾病的风险,如脑梗塞等。”

“随着医疗技术的不断更新,目前出现的一批新型药物对于治疗痛风效果显著,个体化用药可有效、精准达成降尿酸目标。”许超介绍,现代痛风治疗强调分期管理,在急性期中,以缓解炎症为主,推荐小剂量秋水仙碱或非甾体抗炎药(如布洛芬),严重者可短期使用糖皮质激素。而在缓解期中,降尿酸是关键,常用药物包括抑制尿酸生成的别嘌醇、非布司他等。“新型促进尿酸排泄药URAT1抑制剂将于近期上市。相较于传统药物,新药的降尿酸能力更强、安全性更好。目前多家医院推行的精准降尿酸目标,则强调血尿酸需长期控制在<6 mg/dL(无痛风石)或<5 mg/dL(有痛风石),通过动态监测调整药物剂量,减少复发和关节损伤。”

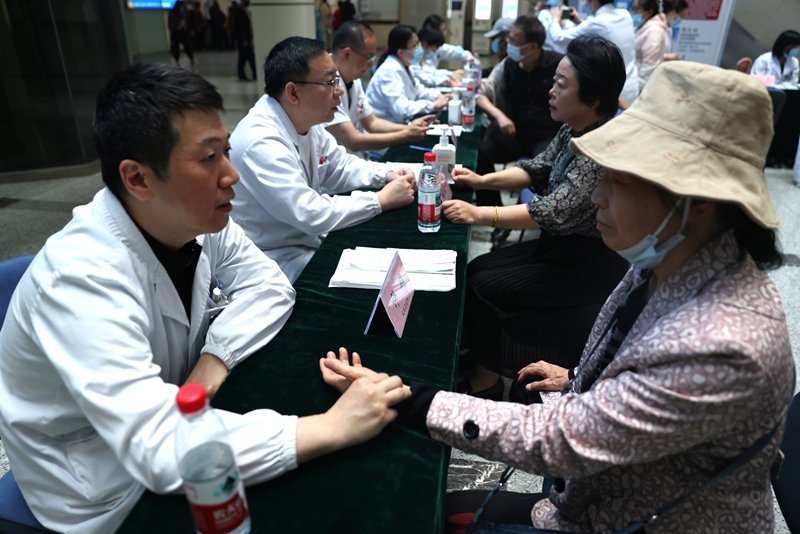

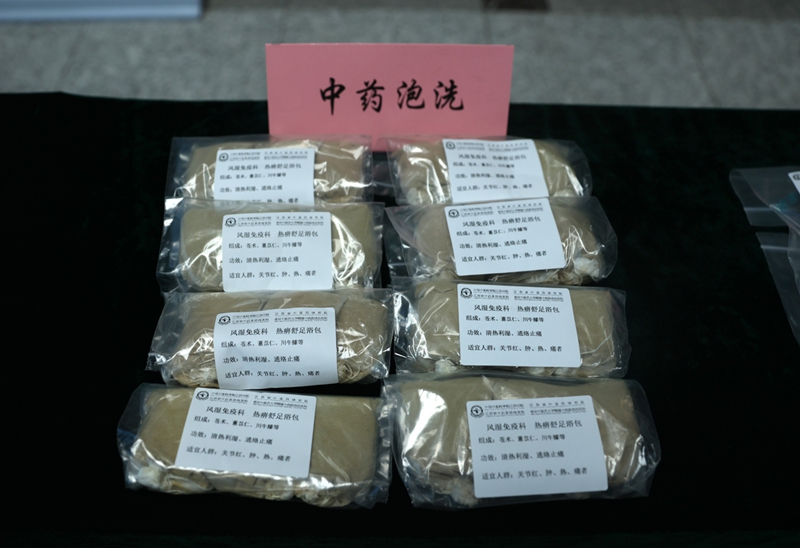

“作为一家综合性的中西医结合医院,我也提倡痛风患者可以接受中西医结合疗法。中医强调以患者为对象,而非单纯以疾病为对象。在现代医学治疗基础上加用中药干预痛风,可以从整体上调整患者的体质,对于改善疾病预后很有帮助。”

今年的痛风日主题是“数字改变痛风”,在专家看来,聚焦科技赋能,借助数字化科技,可以实现痛风诊疗新途径。

“数字技术如何赋能痛风管理,我想可以有以下几点。”江苏省中西医结合医院风湿免疫科主任、主任医师张芳表示,“首先是最近大家都在关注的AI辅助诊断与个性化治疗。基于AI大数据模型结合患者临床表现,可分析患者基因、代谢特征及用药史,推荐精准治疗方案;其次,有痛风管理app提供低盐低脂低嘌呤饮食食谱,及时记录尿酸值,提醒患者规律至医院复诊;最后,基于数字化的大数据流行病学研究,建立痛风病例数据库,助力临床医疗对地域、气候、饮食模式与发病率的精准分析。”

专家表示,痛风仍然存在很多误区,不仅集中认知上,更体现在用药管理中。

误区1:尿酸高=痛风

许超介绍,仅10%的高尿酸血症会发展为痛风,并不是尿酸大于420时就一定会出现痛风症状。建议无症状高尿酸血症患者应关注自身血尿酸水平,由医师指导治疗,不必过度恐慌。

误区2:只要管住嘴即可

饮食摄入的嘌呤只占体内总嘌呤的20%,其余80%源于内源性代谢生成(如细胞衰老凋亡产生)。对于大部分痛风反复发作的患者,并不是管住嘴即可,单纯生活方式调整不足以使血尿酸水平达到目标值,建议还是应在医师指导下接受药物治疗。

误区3:尿酸越低越好

有患者认为,尿酸低就不会出现健康问题,所以尿酸越低越好。许超表示,这样的理解也是错误的。尿酸具有抗氧化、保护神经等生理功能,并非“越低越健康”。研究表明,血尿酸小于180μmol/L可能增加阿尔茨海默病和多发性硬化症风险。尿酸的理想范围应维持在180μmol/L以上。过度使用降尿酸药物或极端饮食可能会适得其反。

误区4:根据身体情况加减药物

江苏省中西医结合医院药学部副主任中药师何丹丹提醒,痛风人群大可不用谈药色变。当生活饮食习惯的管理不能够有效控制尿酸水平,那就需要在医生、药师的帮助下选择合适的药物进行治疗。

“痛风治疗的药物怎么吃、吃多久,都有着严谨的要求。千万不要自行加量、减量,也别感觉身体没有不舒服就把药停了,这些都可能造成疾病的反复。患者应遵从医生、药师的话,好好吃药定期复查,医生会根据情况及时调整用药剂量。值得注意的是,如果在用药时出现诸如恶心、乏力等不舒服情况不能硬抗,尽快告知医生,避免出现药物不良反应。”

新华日报·交汇点记者 孙骏