2025年4月11日是第29个“世界帕金森病日”,今年的主题是“人工智能助力帕金森病管理”。作为一种常见的神经系统慢性退行性疾病,目前帕金森病还无法治愈,相关专家表示,新的药物、中西医结合治疗手段以及人工智能辅助帕金森病管理,可以有效减缓帕金森病的进展,希望患者及其家属要乐观面对,坚持治疗与康复,不能放弃追求幸福美好生活的希望。

全国帕金森病患者近400万,“一站式”管理提供精准服务

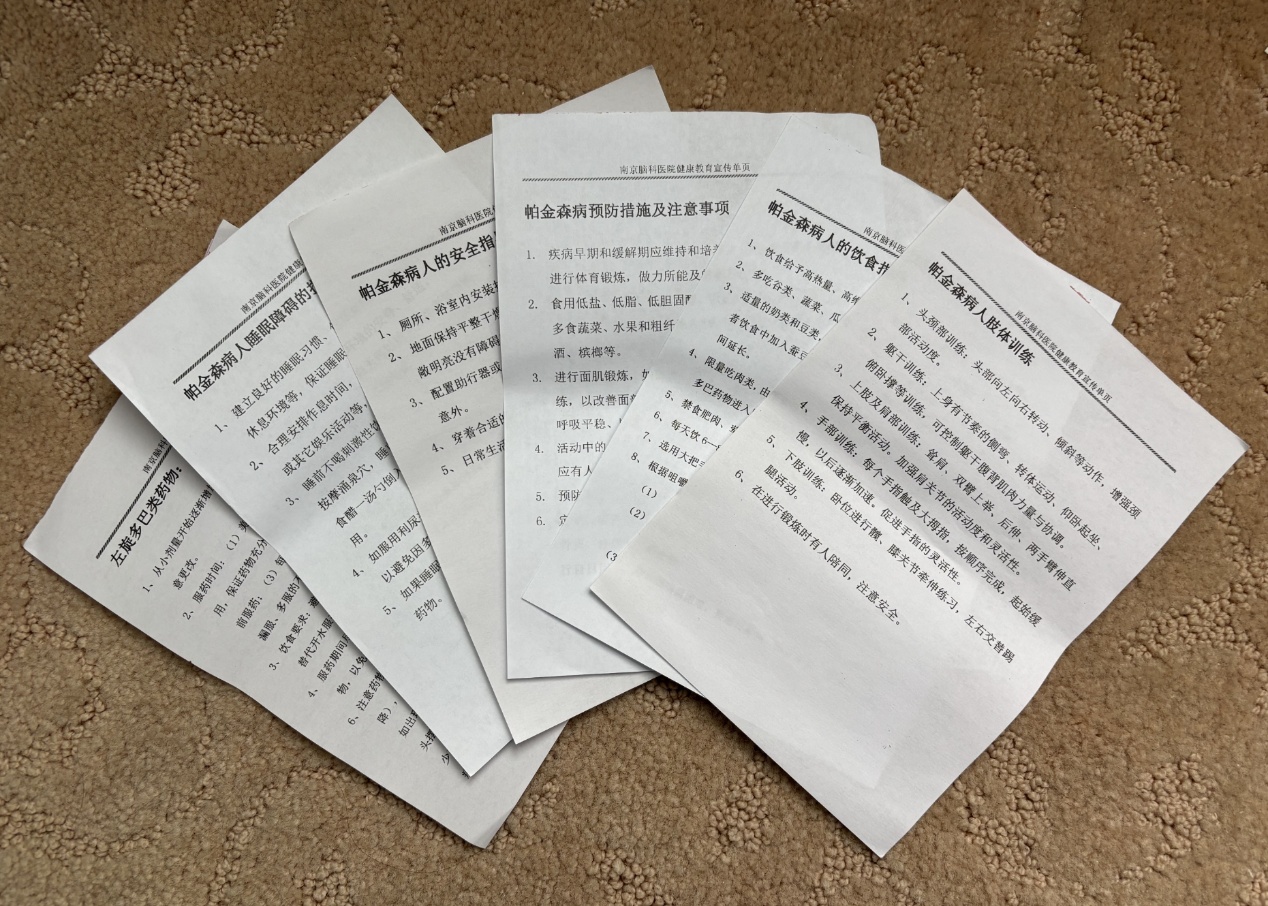

“医生你好,我感觉自己动作变慢了,有时候手会不自觉颤抖,是不是得了帕金森啊?”“医生,最近一段时间我吃完美多芭后感觉药效时间变短了,是出什么问题了吗?”11日上午9点半,南京脑科医院3号楼大会议室内,百余位帕金森病友和家属相聚于此,共同参与医院帕金森病一站式诊疗中心举办的学术讲座及义诊活动,了解如何针对自身情况优化诊治康复方案,了解他人的“抗帕”故事。

南京脑科医院帕金森病诊疗中心负责人、神经内科主任医师刘卫国教授介绍,该中心2007年建立帕金森病门诊,目前已成为全国高级中心。每年的4月11日前后,都会举办帕金森病患者活动。“今年的专家团队不仅有我们神经内科,还邀请神经外科、老年神经科、康复科、中医科、护理部等专家参与其中。帕金森这个疾病涉及的方面较多,治疗方法也较多,有的患者需要康复,有的患者适合DBS治疗,有的患者喜欢中医,我们也相应提供定制化的服务。”

“前来我们医院就诊和开具帕金森病药物的患者,一年约为7000到8000人,其中住院患者约800人。”刘卫国教授表示,虽然偶有年轻人患帕金森病,但总体上帕金森病还是由老龄化造成神经系统慢性退行病变引起,随着国内老龄化日趋加重,目前国内65岁以上帕金森病患者已接近400万,而阿尔茨海默病的患者是帕金森病的4倍左右,这两种疾病患者相加已超过2000万。

人工智能辅助帕金森病管理 专家:AI可用却不能替代实际诊疗

近年来,人工智能的兴起为医疗技术进步不断添砖加瓦,对于帕金森病来说,人工智能正辐射到该病种管理的方方面面。

“我们的机器到患者坐的椅子距离5米,在检测的过程中,患者需要按照地上画的红线,在医生的指导下走路和完成各种动作。”刘卫国教授的学生赵医生介绍,在刘主任的牵头下,目前团队正在进行一项“基于融合感知技术与人工智能的左旋多巴负荷试验评测体系优化”的研究,该研究适用于潜在帕金森病患者的早筛检查,也可用于已确诊的帕金森病患者。“有些患者可能有帕金森病家族史,希望能进一步确诊或评估,我们目前免费为他们开展这项检查。根据患者的行为,机器会自动生成评估报告,并给出高风险因素的分数。如果分数高于50,我们会建议患者尽快做全面检查并进行医疗介入。”

刘卫国教授表示,以前对于帕金森病的评估大多采用人为评估,也有完整的评估量表,但同一位患者在不同医生的评估下可能结果会有所不同。现在医院全方位使用AI评估系统,在查体时机器所拍摄的视频上传至系统平台,消除个性化差异。

“当你的动作慢到一定程度时,AI会计算你的幅度并给出可参考的结果,适合针对老年人群的集中筛查,也节省了大量人工。”刘卫国介绍,AI评估系统通过高清摄像头和传感器,实时记录患者的面部表情、手部震颤幅度、四肢协调性、躯干平衡能力、步态特征等多项指标。检测后生成的报告包含“运动功能评分”“症状趋势分析”“疾病阶段评估”等模块,不仅呈现当前状态,还能通过历史数据对比预测病情发展。

尽管AI技术展现出巨大潜力,但其应用仍存在边界,刘卫国教授提醒,目前AI还不能完全替代医生实际诊疗。AI擅长数据分析和模式识别,但情感支持、医患沟通仍需人类医生主导,尤其精神、心理方面的评估还有很大的局限。“AI毕竟只是一个工具,患者不能根据AI的判断进行自我诊断、治疗,以免对身体健康造成损害。”

中西医结合助力患者稳定病情 新药新方值得期待

目前,中西医结合治疗帕金森病得到了不少神经内科医生等业内人士的认可。

“我们病区有一位79岁的奶奶,她在2018年被确诊为帕金森病,调药后一直维持比较理想的状态,但近一年时间里,我们明显发现她的情况出现了变化。药物的‘蜜月期’结束后进入‘瓶颈期’,老奶奶乐观面对并坚持治疗,我们也通过中西医结合的方法为其寻找突破口。”刘卫国说,通过MDT(多学科诊疗),运用中医证型分析以及中医评估,结合一系列中医技术,再配合西医用药和一些中成药,患者的病情出现了改善。

刘卫国教授最后表示,“帕金森病患者的病情虽然在发展,但我们新的药物、新的方法和人工智能辅助创新也在路上,未来还是值得期待的。”

新华日报·交汇点记者 孙骏 罗鹏