“阿嚏!阿嚏!阿阿阿嚏……”春天是万物复苏的时节,但对于过敏性鼻炎患者来说却是“一把鼻涕一把泪”,鼻痒、鼻塞、打喷嚏、流鼻涕轮番上演,让人苦不堪言。新华日报·交汇点新闻邀请南京市中医院耳鼻咽喉科副主任中医师孙桥榕来支招,教大家如何防治过敏性鼻炎,让这个春天不再烦恼。

春季为何成了过敏性鼻炎的“狂欢季”?

春天本是充满生机的季节,气温回暖,万物复苏,空气中花粉浓度急剧上升,圆柏、柳絮、尘螨、霉菌等过敏原也变得异常活跃。“这些过敏原进入鼻腔后,人体免疫系统会将其误认为‘敌人’,释放组胺等炎症因子,导致鼻黏膜充血、水肿、分泌物增多,从而引发过敏性鼻炎。”孙桥榕解释道。

简单来说,过敏性鼻炎就是过敏体质的人接触到特定过敏原后,鼻腔内的鼻黏膜发生的一系列“过敏反应”。这些过敏原本身对人体无害,但由于过敏性鼻炎患者的免疫系统过于敏感,会将它们误认为是外来入侵者,从而发起攻击,导致鼻炎症状的出现。就像一场“误认”的战斗,免疫系统把无辜的过敏原当成了“坏人”,结果自己人遭了殃。

过敏性鼻炎和感冒,傻傻分不清楚

很多人分不清自己到底是感冒了还是过敏性鼻炎犯了,鼻塞、头痛、鼻痒、打喷嚏、流涕等鼻炎的症状与感冒非常相似,如何正确区分它们呢?孙桥榕给出了以下几点分辨方法:

1、比时间——谁更“持久”?

感冒一般持续时间较短,通常为7~10天,最长不超过两周。而过敏性鼻炎的病程则相对较长,一般会大于两周。如果症状超过两周还没好,那很可能是过敏性鼻炎在作祟。

2、比症状——谁更“闹腾”?

感冒时,打喷嚏和流涕的症状相对较轻,鼻涕多为黄色,一般不会出现眼睛或皮肤不适。而过敏性鼻炎则“闹腾”得多,打喷嚏较为频繁,一次可连续打数个甚至数十个,流出的鼻涕通常是清水样,量较多,还可能伴有眼痒、流泪、眼红等眼部过敏症状,甚至皮肤也会瘙痒。

3、比区域——谁更“全面”?

感冒时,通常会有发烧、食欲减退、肌肉酸痛等全身症状。而过敏性鼻炎则主要集中在鼻部和眼部,一般没有发热等全身症状。如果全身都不舒服,那可能不是过敏性鼻炎,而是感冒在“捣乱”。

如何应对过敏性鼻炎?中西医结合效果佳

在临床实践中,中西医结合治疗过敏性鼻炎已经被证明是一种有效的方法。孙桥榕医师表示,针对季节性过敏的患者可采取中西医结合治疗,此外,针对尘螨、花粉过敏的患者,可以选择脱敏治疗。

近年来,中西医结合治疗过敏性鼻炎取得了显著进展。一方面,西医的快速缓解症状与中医的调理身体机能相结合,达到了标本兼顾的治疗效果;另一方面,中西医结合治疗减少了单一治疗方法导致的副作用,提高了患者的耐受性和满意度。

1、西医治疗:快速“灭火”

西医治疗过敏性鼻炎主要通过药物来缓解症状。

鼻用糖皮质激素:这是治疗过敏性鼻炎的“灭火器”,能迅速减轻鼻腔炎症,从根源上缓解过敏引发的不适。就像给鼻子来了个“灭火器”,快速灭火消肿。

抗组胺药:能阻止过敏反应,让你不再被喷嚏和鼻涕纠缠,让你能正常交流、生活,不再尴尬。

减充血剂:可以快速减轻鼻黏膜充血,缓解鼻塞,让呼吸立刻畅快起来。不过,这种药物不能长期使用,不然容易形成药物性鼻炎,药物就无法缓解症状了。

2、中医治疗:调理“根本”

中医治疗过敏性鼻炎则更注重调理身体,从根本上增强抵抗力。

中药调理:根据个人体质开具药方,从根本上增强身体防御,让身体不再轻易“中招”。

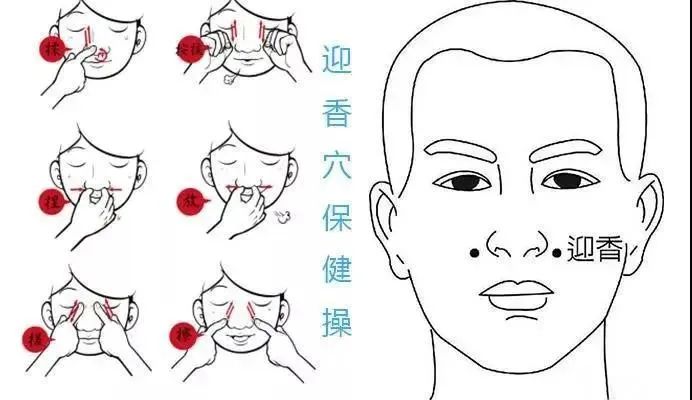

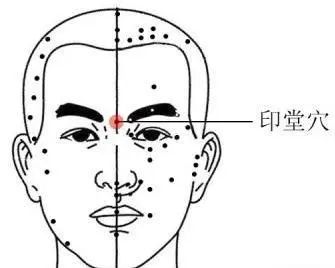

穴位按摩:像迎香穴、印堂穴等,每天坚持按摩,能促进鼻部血液循环,减轻不适,简单又方便。按摩时,只需轻轻按压,就能感受到一股温暖的力量在鼻腔周围流动。

中药洗鼻:用洗鼻器放入药汁,从一侧鼻腔缓慢冲洗,让药汁流出。这样不仅能清洁鼻腔,还能发挥中药的药效,减轻过敏症状。不过,洗鼻时动作一定要轻柔,要是感觉不舒服就赶紧停下。

艾条灸:可灸印堂穴,艾条距印堂穴2—3厘米艾灸约10分钟,温通鼻部经络。艾灸时,你会感受到一股温暖的气息,仿佛在为鼻腔“加油打气”。

中药穴位贴敷:贴敷于大椎、肺俞、风门等穴位。大椎穴为诸阳之会,能振奋阳气、驱散寒邪;肺俞穴可调节肺脏功能,肺气宣畅则鼻窍通利;风门穴可疏风散寒。每次贴敷4—6小时,每隔3—5天贴敷一次,可有效增强鼻子抵抗力,缓解鼻子不适症状。但需注意,皮肤过敏者慎用,贴敷过程中若出现皮肤瘙痒、红肿等不适,应立即取下。

未来,随着对过敏性鼻炎发病机制研究的深入和中西医结合诊疗技术的不断发展,中西医结合治疗过敏性鼻炎将更加个性化和精准化。同时,加强跨学科合作和学术交流,制定更加规范的中西医结合诊疗指南,将有助于提高过敏性鼻炎的整体诊疗水平。

过敏性鼻炎虽然是一种慢性疾病,但通过科学的预防和治疗,患者可以有效控制病情,减轻症状,提高生活质量。一旦出现不适症状,一定要及时检查并了解自己的过敏原,及时采取相应措施预防和治疗。

新华日报·交汇点记者 王慧云

通讯员 莫禹凡